医生团队正在为渐冻症患者张振(化名)做检查评估,他的上肢已经很难高举。新华网 蒋巧玲 摄

新华网福州6月21日电(蒋巧玲)这是张奇杰和渐冻症“抗争”的第十年。

说他与渐冻症“抗争”,并不是因为他是患者,恰恰相反,他是一名专门从事渐冻症临床工作的医生。这十年,他和同事、患者、家属并肩作战做一件事:与时间和生命赛跑,寻找渐冻人的“解冻”密码。

被“冻住”的人生

这几日,来自福建漳州的孙红(化名),带着身患渐冻症的丈夫张振(化名)住进了福建医科大学附属第一医院的病房。这是自2023年12月确诊后,他们第4次来到福州复诊、用药。

张奇杰是该院神经内科及罕见病医学科副主任医师,也是他们的老朋友。19日上午,处理完相关事务,他便匆匆赶往病房,给张振做检查评估。他从白大褂里掏出听诊器、叩诊锤、棉签、大头针、音叉等,这些是他用来“体检”的小工具。“您叫什么名字,是哪里人”“试着把腿抬起来”“再把上肢抬起来”“针扎后感觉疼痛吗”……评估的结果是,和确诊之初相比,张振下肢的力量和神经感知尚可,但双手已经无法抬起,交流时的吐字发音也有些不清晰了。

张奇杰正在为渐冻症患者进行检查评估。新华网 蒋巧玲 摄

看着这些简单却不容易完成的互动,孙红的内心百感交集。再过一些时日,这些互动可能会越来越少,直至难以完成。

张振所患的渐冻症,在医学上被称为“肌萎缩侧索硬化症”(ALS),是一种罕见的运动神经元变性疾病。患上渐冻症的人,脑部和脊髓的运动神经元不断死亡,大脑经脊髓向肌肉发出的信号变得越来越弱,直至身体不受控制,逐渐被“冻僵”。更残酷的是,在病情发展的进程中,患者的认知能力并不受影响,渐冻人会在清醒的状态下看着自己的身体一点一点被“蚕食”,不能行走、不能说话、不能吞咽,直至不能呼吸。

“渐冻症好发于40岁到60岁的人群,只有5%—10%的患者有家族史,其余患者为散发性病例,病因不明。”张奇杰说,由于渐冻症患者早期往往仅有局限的神经源性损害,诊断十分困难,病人往往辗转于骨科、脊柱外科、耳鼻喉科、呼吸科、神经内科等科室,很容易被误诊为颈椎病、中风等。“由于误诊率高,渐冻症的平均诊断延迟时间约14个月,许多患者也因此错过了最佳临床干预时机。”

倒计时里的“赛跑”

渐冻症在临床上尚无治疗方法可逆转病情发展,大部分患者会在发病后2—5年内因呼吸衰竭而离世,这意味着,病人患病后,生命就进入了倒计时。

“解冻”困难重重,但医学界仍在努力,与时间赛跑,寻找藏在疾病里的“未知数”。

福建医科大学附属第一医院的罕见病研究走在全国前列。由该院神经内科及罕见病医学科学科带头人王柠,神经内科及罕见病医学科主任陈万金、付莹等带领的专家团队,正在建设中国东南地区渐冻症登记队列,该队列从临床症状学、神经检验、神经电生理等“七个维度”搭建渐冻症临床数据库和生物样本库;张奇杰、王志强、郭祈福等一批从事渐冻症和罕见病临床工作的医生,经多年研究沉淀,阐述了在肌肉组织中pTDP-43蛋白沉积是ALS早期且敏感的病理改变,相关论文已发表在权威学术期刊,为渐冻症早期诊断提供了新的思路。

不仅如此,作为福建省首个获得中国医师协会授牌的“渐冻人救助服务基地”,2013年以来,该院持续开展渐冻症规范诊治和临床随访,为福建及其周边渐冻症患者提供公益性服务、开展相关科普活动等。医院还开设了渐冻症专病门诊,开通渐冻症患者就诊“绿色通道”。借助该通道,患者到院进行各项辅助检查、病情评估及随访时,均有专门的医生指导,有效缩短了患者的就诊时间,提高了就医质量。

“去年12月,我们辗转漳州、厦门、北京等多地后,来到这里就诊,马上被对接给张奇杰医生,并进行了检查,两三天就得到了诊断结果。”孙红说,张振是“绿色通道”的受益者,诊断结果无疑是晴天霹雳,却也让他们不再像无头苍蝇一样乱撞,为治疗争取了时间。

“进展可能很慢,但是我们通过研究不断试错,排除错误答案,就是在靠近正确答案。”张奇杰说,截至目前,该院的渐冻症临床诊疗团队已经接诊渐冻症患者超1200人,渐冻症诊断平均延迟时间缩短至9个月。

渐冻症是一种罕见的运动神经元变性疾病,患者的身体会逐渐被“冻僵”。图为医生用叩诊锤查看患者的上肢反应。新华网 蒋巧玲 摄

医患的心理“自愈”

从读医学博士开始接触渐冻症,到专门从事渐冻症临床工作,张奇杰与渐冻症的交集已经超过十年。他的手机通讯录里,有500多个联系人是渐冻症患者和家属。

“渐冻症是一种持续且不可逆的疾病,病情进展很快。病人每隔三个月要做一次随访,有时候我打一个随访电话出去,电话那头的病人已经不在了。”

这些在意料之中又在意料之外的“不告而别”,总是给他带来不小的触动。他说,与其他科室的医生不同,从事渐冻症临床工作的医生很难在诊疗中建立成就感,却容易对疾病和生命树立起极强的敬畏之心,并以一种特殊的方式收获前行力量。

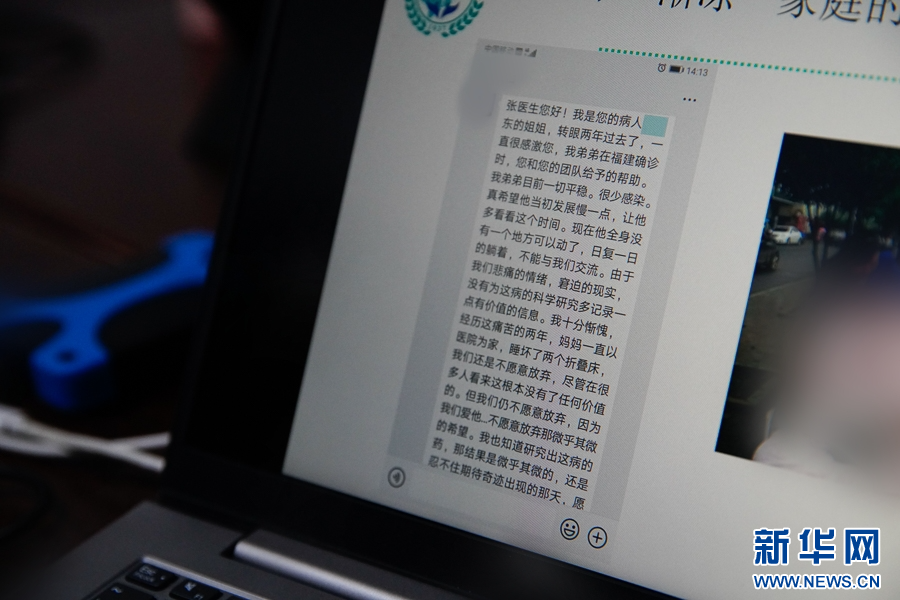

“现在我弟弟全身没有一个地方可以动了,日复一日地躺着,不能与我们交流,由于我们悲痛的情绪、窘迫的现实,没能为这种疾病的科学研究多记录一点有价值的信息,我十分惭愧……”这是患者家属发来的一段长留言,一直存留在张奇杰的电脑上。对他来说,在很长的一段时间里,这种医患间的惺惺相惜和互相鼓励,比任何成就都足以成为动力。

图为张奇杰电脑上留存的患者家属的留言,该患者已经离世。新华网 蒋巧玲 摄

事实上,目前渐冻症的治疗并没有特效药。现在通用的两种药物利鲁唑和依达拉奉,是仅有的明确具有延缓疾病进程的药物。其中,利鲁唑仅能为渐冻症患者延长3—6个月的生存时间,而依达拉奉仅能延缓疾病进展,不能延长生存时间。

但是,可以期待的是,为了探寻渐冻人的“解冻”之路,目前医学界正在加快细胞治疗、基因治疗、免疫治疗等研究。

“‘解冻’之路可能很漫长,在这个过程中,长期饱受疾病之苦的患者和家属,其心理健康需要受到关注。”张奇杰说,一方面,家属应及时对患者进行心理疏导,并帮助患者开展有效的康复活动,这些手段在提高患者的生活质量方面发挥着重要作用,甚至可以延长患者的生存期。另一方面,希望能借助社会各方的资源和力量,探索建立渐冻症患者和家属的心理干预和帮扶机制,帮助他们更好地渡过难关。